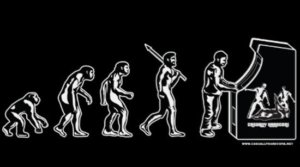

Nous sommes des Hommes qui jouent. Des Homo ludens.

Notre patrimoine, c’est celui d’une humanité ludique ; du jeu de go aux échecs, de la Bonne Paye à cache-cache, des combats de gladiateurs au football. Du jeu vidéo à l’e-sport. Tout est jeu, voilà pour la métaphore à bon marché. Dire ça, c’est soulever une évidence ; nous ne cessons de jouer au cours de notre vie : dès l’enfance quand on vous remplit les mains de jeux d’éveil, à l’adolescence quand vous vous inscrivez dans un club de sport et à l’âge d’adulte quand une partie de FIFA est encore socialement acceptée. Et si on cesse de jouer, par manque de temps, par manque d’envie ou par manque de considération pour un acte « enfantin » on regarde des gens le faire pour nous. Qui veut gagner des millions, Tout le monde veut prendre sa place, Questions pour un champion, Les douze coups de midi, réalisent (ou ont réalisé) des cartons d’audience. Même chose outre-Atlantique, outre-Rhin et outre-Manche. Des succès populaires qui sont de véritables récréations interrompant une journée de labeur.

On se prélasse devant Nagui, devant Jean-Luc Reichmann et on les remercie de nous faire oublier notre quotidien. C’est bien là la force du jeu : créer une scission dans le réel, imposer une temporalité, une spatialité et des règles qui soient librement consenties. Nous, pendant deux heures devant notre téléviseur, regardant des candidats qui s’écharpent pour retrouver un collier d’immunité ; un artefact en plastique à l’enjeu primordial. À notre réalité se superpose alors une entité synonyme de détente, d’enthousiasme, voire de tension ou de stress. Certains matchs de foot, certaines compétitions d’e-sport sont de véritables ascenseurs émotionnels. On s’esclaffe parfois, on crie souvent et nous ne sommes plus vraiment nous-même, dans le temps et l’espace du jeu. Les productions vidéoludiques pérennisent cet héritage, les simulations sportives, les jeux en réseaux renforcent cette impression que nous pouvons nous détacher du réel ; certes, la réalité est là, dans le grincement de la porte de la chambre qu’on ouvre, dans cet ami(e) qui s’offusque de perdre, mais les dribbles virtuels, le bruit des armes à feu, les tensions d’une histoire happent notre regard et notre imaginaire.

Dans les jeux vidéo, l’immersion est renforcée par un principe d’interaction si cher au médium. Saisir une manette, une souris ou n’importe quel autre périphérique ritualise le jeu, on doit agripper son joystick, appuyer sur le bon bouton, pour que tout s’enclenche. Pour que tout prenne vie. Le personnage avance parce que nous l’avons décidé, parce qu’à l’instant T. je m’immerge pleinement dans un environnement, dans un univers assez influent pour que je me considère comme partie intégrante. Dès lors, et c’est là que le bât blesse, cette immersion peut être interrompue beaucoup plus facilement : un bug, une malfaçon et tout est dépeuplé. Tout est fictif et ce qui aurait pu (dû) être une noyade n’est qu’une plongée en apnée.

Le jeu au cœur de l’entreprise

Quand on étudie les jeux vidéo, on s’attelle d’abord à réfléchir à ce qu’est le jeu. On s’oriente vers des auteurs inconnus, Johan Huizinga, Eugen Fink – auquel les game studies doivent beaucoup – et on repense sa relation à ce qu’on pensait être uniquement un amusement, un badinage enfantin. On se doit de rejeter toute opposition franche entre ludique et sérieux, entre le divertissement et le travail ; deux entités complémentaires qui doivent et qui se sont hybridées. Le jeu peut se mettre au service du travail, on parle de gamification, de business game, de jeu d’entreprise. Ici, l’objectif est d’utiliser des outils pédagogiques propres au jeu afin de souder une équipe, de créer une communauté virtuelle qui doit être ensuite transposée dans le réel, nos amis électroniques deviennent nos amis de chair. Ainsi, le jeu envahit les entreprises et les open-space. Un premier exemple : Renault a créé un simulateur de vente à destination de ses commerciaux dans 40 pays et en 20 langues différentes ; on leur propose d’abord un parcours complet de cinq activités, notamment décoder le comportement d’un client, ainsi qu’une simulation de vente.

À la fin une note leur est attribuée. Pour Renault, l’objectif est double : former son commercial et encourager son implication dans l’entreprise, tout cela sous la forme d’un jeu, sous couvert d’amusement. Dans un autre registre, IBM a développé son propre jeu de simulation, CityOne, où les joueurs s’occupent et gèrent des villes virtuelles, ceux-ci doivent résoudre des problématiques environnementales, économiques et logistiques afin d’apporter des solutions aux problèmes bien réels des métropoles, problèmes anciens comme la surpopulation ou problèmes nouveaux comme le renouvellement des énergies. Ici, on ne parle plus de jeux vidéo mais de « jeux sérieux », de serious games. Cependant, la frontière reste assez ténue entre jeu et jeu sérieux et si l’un a une vocation de divertissement, l’autre combine une intention pédagogique avec des ressorts ludiques. Pour faire simple, disons que si CityOne est un serious game, SimCity de Will Wright est « juste » un jeu vidéo. Il est amusant, rien de plus.

Enfin, des applications comme Facebook ou Snapchat ouvrent elles-aussi la porte à une certaine ludicité et la société américaine Zynga s’est illustrée sur ce point en créant notamment des produits comme Farmville ou Mafia Wars. Ainsi, les réseaux sociaux se construisent comme des lieux d’échanges, de partages mais aussi comme des espaces de divertissement où l’on peut s’occuper d’animaux, faire un sudoku et défier ses « amis » à des quizz. Les heures passées alimentent la publicité et la bonne santé financière de la société. Ici, on ne vend pas que du temps de cerveau disponible, on vend du fun et un ennui à combler.

Le jeu vidéo change-t-il notre rapport à nous-même ?

Il est certain que le jeu vidéo a renouvelé les codes inhérents au jeu. Jouer c’est incarner un personnage, c’est prendre en main et accomplir la destinée du héros que nous devenons. Notre génération a été biberonnée à cette nouvelle interaction, à ces histoires qui s’accomplissent et s’achèvent parce que nous pressons le bon bouton au bon moment. En effet, c’est bien là la force du jeu vidéo, nous apprendre à réussir et nous apprendre à échouer. On essaye, on tâtonne, on doute et on perd, on parle alors de die and retry. Mourir et réessayer. Mourir pour toucher au but. La défaite, la débâcle, la déconfiture sont des éléments essentiels de la vie, au moins aussi formateurs que peut l’être la victoire.

Perdre, c’est se remettre en question, repenser ses acquis, comprendre ses faiblesses, imaginer et inventer de nouvelles voies, de nouvelles manières de réussir. Toutes proportions gardées c’est ce que propose ou essaye de proposer le jeu vidéo. D’un Mario à un Call of Duty en passant par des œuvres plus labyrinthiques comme Mass Effect, ou The Witness, vous êtes soumis à un aveu d’échec permanent. Comment, dès lors, vais-je réussir à triompher d’une intelligence artificielle retorse, d’ennemis particulèrement puissants ou d’énigmes ardues ? Il faut repenser sa manière de jouer, réfléchir et observer les faiblesses de son adversaire, la force étant rarement la bonne solution. Quand on joue aux productions du japonais Hidetaka Miyazaki comme Dark Souls ou Bloodborne on intègre un univers exigeant, dur et impitoyable, chaque pas est mesuré, chaque décision est pesée et l’échec, le game over, est inévitable.

Dans ce cas, la mort n’est plus une punition, elle est un élément essentiel de l’apprentissage du jeu et est la métaphore de cette initiation nécessaire pour triompher des obstacles. Même si la difficulté est élevée, même si le mur semble décidément trop haut, à force d’entrainement et d’abnégation, d’intelligence et de ruse, il est possible de vaincre. De vaincre avant d’affronter un nouvel obstacle insurmontable. C’est bien là la philosophie d’une série comme Dark Souls, vous réussirez parce que vous aurez perdu, parce que vous aurez, au préalable, jeté rageusement votre manette. Cependant et comme souvent il faut rester nuancé dans ses propos, d’abord parce que tout un pan du jeu vidéo n’invite pas à l’échec, bien au contraire.

On prône la facilité, ce qu’on appelle le casual gaming ; on joue pour s’amuser, pour se détendre et non pas pour passer toute une soirée sur une énigme incompréhensible ou sur un boss bien trop fort. Pour retrouver cette douce sensation d’échec, le joueur doit accomplir une démarche personnelle en choisissant certains types de jeu ou en sélectionnant une difficulté plus élevée. En outre, des jeux dits narratifs comme les productions Telltale insistent plus sur l’intensité d’un scénario, sur la complexité des personnages que sur les obstacles que vous rencontrerez. Enfin, nous avons déjà parlé de cette scission entre virtualité et réalité et échouer mille fois dans un jeu vidéo ne sera jamais comparable aux milles échecs que vous subirez dans votre vie. Le jeu, parce qu’il est un jeu, se détache du réel et reste fidèle à sa qualité de fiction, il est empreint d’imaginaire. Quand on joue, on intègre un cercle magique qu’il est difficile de prolonger au-delà d’un temps et d’un espace ludique.

Finalement, il ne s’agit pas de se demander si le jeu vidéo imprègne notre vie, il le fait autant que la littérature ou le cinéma, mais de voir comment il nous touche et de quelles manières il peut nous influencer. Certaines œuvres vidéoludiques doivent nous interroger intimement dans notre rapport à nous-même, face aux questionnements de la société et au futur que l’on façonne. Comme le mythe avec lequel il tisse de nombreux liens, le jeu est porteur d’une vérité intrinsèque ; une vérité que l’on cherche et que l’on a besoin d’entendre. Une vérité puissante et bien réelle. Nous sommes et serons des hommes qui jouent. Des homo ludens.